К 110-летию парламентаризма в России

Ольга Филина в журнале "Огонек" 9 мая 2016 года.

Майские праздники заглушили День российского парламентаризма, который страна могла бы погромче отметить 27 апреля хотя бы потому, что первому российскому парламенту исполнилось 110 лет. Вместе с Думой в 1906 году Россия обрела много того, чем дорожит и сегодня: новый тип политика — "человека в пиджаке", новый вид дискуссий — публичный, новый способ влияния на власть — выборы. Эти новации до сих пор не вполне нами освоены, а тогда и вовсе казались революцией. Итог — через 72 дня "оппозиционную Думу" разогнали, а в воздухе повис вопрос: сможем ли мы когда-нибудь выслушать друг друга и мирно договориться? "Огонек" тоже над этим задумался

Лучше вообще не иметь парламента,

чем парламент, послушный королю.

Оливер Кромвель

В преддверии майских праздников в нашем календаре значится еще одна красная дата — День российского парламентаризма. Так уж повелось, что ее весьма скромно отмечают депутаты (презентуя какую-нибудь выставку и издавая исторические книги), еще скромнее — школьники (им устраивают "открытые уроки" по теме), а масса россиян вообще не замечает. Хотя вообще-то день, когда первая русская Дума собралась в Таврическом дворце, можно считать днем рождения российской политики. Или — что еще занимательнее — днем рождения того самого суверенного государства с его характерными элементами и институтами, которое мы и сегодня стремимся защитить и отстоять.

— Почему так можно говорить? Потому что созыв Государственной думы стал некоторым завершением периода реформ, сформировавшим основы государства нового типа,— считает Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник РАНХиГС.— В октябре 1905 года впервые было создано правительство, впервые в России появился премьер-министр. До этого существовали разрозненные министерства, которые непосредственно взаимодействовали с царем и потому по многим ключевым вопросам не могли между собой договориться. Скажем, основные принципы аграрной реформы не удавалось сформулировать годами, а после возникновения правительства они были выработаны за 2,5 месяца. За несколько дней до созыва Думы в 1906 году была опубликована новая редакция Основных законов страны, которая преобразовала Государственный совет: теперь только половина его членов назначалась, а другая избиралась от земств, предпринимательских объединений, дворянских обществ, университетов и проч. То есть Госсовет превращался в верхнюю палату парламента. Все эти реформы, как легко заметить, неузнаваемо изменили самодержавную Россию.

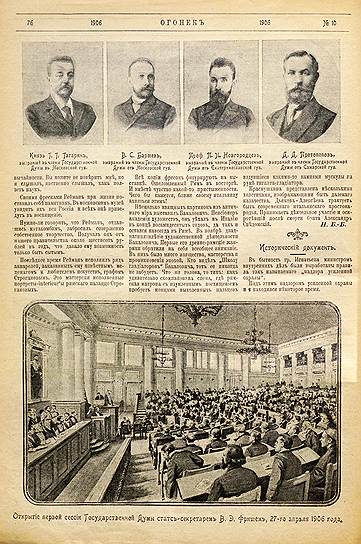

Весной 1906 года "Огонек" следил за выборами в Государственную думу. Все было в новинку: выдвижение кандидатов, голосование... Не обходилось и без традиционного для журнала жанра — карикатуры. Вот типажи сторонников кадетов, октябристов, "правопорядочников" в собачьем виде, а вот городовые ведут под руки избирателя на участок...

"Выборы в Государственную думу состоялись с грехом пополам",— резюмировал "Огонек" и особых надежд на новую институцию не возлагал

Помимо традиционного представления о политике как о кулуарном деле избранных государем людей 110 лет назад в стране появилось новое явление — политика публичная. Места для зрителей на заседаниях Думы были всегда переполнены: чтобы получить заветный билет для пропуска в Таврический дворец, даже дочь генерал-адъютанта при Александре III и Николае II Лидия Вяземская была вынуждена упрашивать думского пристава Гирса... Некоторые депутаты из крестьян успели сделать на этом светском интересе свой маленький бизнес, "одалживая" билеты в Думу за 25-50 рублей желающим господам. Зато в отдаленных губерниях крестьяне специально учились читать — чтобы понять, о чем говорят их представители в Думе.

— Стенографические отчеты заседаний Государственной думы были первой неподцензурной политической публицистикой в России,— поясняет Игорь Лукоянов, ведущий научный сотрудник отдела Новой истории России СПбИИ РАН.— Они проходили только через редактуру председателя Госдумы, а потом рассылались по всей стране многотысячными тиражами. Сложно переоценить влияние такой трибуны!

Глядя на депутатов, журналисты тоже почувствовали силу и явочным порядком стали утверждать свободу слова. Именно в 1906 году появляется вид "политического журналиста" как такового, а газеты открыто заявляют: печать должна "составлять деятельную силу в решении государственных вопросов".

Царство заднего крыльца

Такую парламентскую вольницу, интерес к слову и политическим дискуссиям Россия переживет не единожды: после 1906 года будет 1989 год и Съезд народных депутатов, будет бунтующая Дума 90-х... Но символично и то, что первый российский парламент образца 1906 года, посеяв на отечественной почве "бациллу демократии", просуществовал всего 72 дня. Век свободных дискуссий на политические темы почему-то каждый раз оказывался в России недолгим. Что укорачивало его тогда, похоже, усекает и сто лет спустя.

— Хоть иногда говорят, что Россия в 1906 году стала конституционной монархией, основную власть император оставил за собой, что особенно важно - назначение главы правительства, — рассказывает Александр Шубин, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории РАН.— Если сначала традиционная власть питала иллюзии относительно настроений масс, особенно крестьянских, и надеялась, что первая Дума будет лояльной, то потом жестоко разуверилась: наш первый парламент вполне отражал нетерпимость масс, переживавших острейший социальный кризис. Распустив строптивую Думу в июле 1906 года, самодержавие просто разбило зеркало, отражавшее ситуацию в стране. В 1907 году это повторилось, и было решено управлять страной по старинке, чиновничьими методами в ручном режиме, а парламент держать как игрушку — чтобы перед европами было не стыдно.

В публицистике того времени началась игра терминами. Правительство запрещало слова "парламент" и "конституция", выдумывая им "суверенные" слова-замены. Оппозиционные журналисты и завсегдатаи политических клубов намеренно усыпали речь словами, начинающимися на "кон": коньяк, контора, консул, делая многозначительную паузу после первого слога (или ставя тире)... Так, вместо совместного решения важнейших вопросов, которых накопилось немало, началось известное явление в российской политике — обоюдная фронда ветвей власти. Или ситуация "тяни-толкай", как замечают историки.

— Сразу после возникновения Государственной думы развернулась активная дискуссия: можно ли по-прежнему называть царскую власть самодержавной? — поясняет Сергей Беспалов.— И знаете, выкрутились — очень понятным для нас способом. Откопали в истории трактовку "самодержавия" как суверенности российской власти, а не ее абсолютизма. Поэтому решили: и с Думой мы можем оставаться "самодержавными".

Решение во многом оказалось пророческим: существование парламента не помешало государю в сложных ситуациях обходиться не только без публичной политики, но даже без обращения к традиционным институтам, вроде Госсовета. "Вневедомственные влияния", фаворитизм были бедой российского двора и в 1910-х годах. Уже после Февральской революции некогда проправительственные "Московские ведомости" напишут, что самодержавная Россия была "царством заднего крыльца" и "сплошного исключения из правил".

Впрочем, говорить об исключениях не вполне корректно — ведь и правила-то были не всегда.

— Ни первая, ни вторая Дума не успели выработать регламента свой работы,— замечает Игорь Лукоянов.— То есть внятной процедуры парламентских обсуждений на тот момент просто не существовало. Третья Дума — единственная в истории царской России, которая проработала весь свой срок,— написала Наказ, собственно регламент, для российского парламента. Но его не одобрил Сенат. Сами думцы решили жить по тому Наказу, но официальным документом, правилом ведения парламентских дискуссий в строгом смысле слова, он так и не стал.

Дефицит правил коммуникации, неумение общаться публично и сегодня влияют на нашу политику, вызывая эффект "публичной немоты" (см. материал "Сварливая немота"). Только начнем говорить об общем деле — а сразу переходим на личности. Поэтому личностям в российской политике всегда жилось тяжело.

— В России начала ХХ века найдется всего 15-20 депутатов, которые смогли избраться во все четыре думы,— рассказывает Игорь Лукоянов.— И что существенно, это были вовсе не пламенные публицисты и не опытные государевы мужи, а самые незаметные депутаты, как правило, из крестьян. Их не за что было "отсеивать", как, впрочем, и не за что особо хвалить. А ярким всегда доставалось. Половину депутатов первой Думы, например, просто лишили права избираться — за подписание Выборгского воззвания, призывавшего к мирному неповиновению властям в ответ на роспуск первого парламента...

— Хоть иногда говорят, что Россия в 1906 году стала конституционной монархией, основную власть император оставил за собой, что особенно важно - назначение главы правительства, — рассказывает Александр Шубин, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории РАН.— Если сначала традиционная власть питала иллюзии относительно настроений масс, особенно крестьянских, и надеялась, что первая Дума будет лояльной, то потом жестоко разуверилась: наш первый парламент вполне отражал нетерпимость масс, переживавших острейший социальный кризис. Распустив строптивую Думу в июле 1906 года, самодержавие просто разбило зеркало, отражавшее ситуацию в стране. В 1907 году это повторилось, и было решено управлять страной по старинке, чиновничьими методами в ручном режиме, а парламент держать как игрушку — чтобы перед европами было не стыдно.

В публицистике того времени началась игра терминами. Правительство запрещало слова "парламент" и "конституция", выдумывая им "суверенные" слова-замены. Оппозиционные журналисты и завсегдатаи политических клубов намеренно усыпали речь словами, начинающимися на "кон": коньяк, контора, консул, делая многозначительную паузу после первого слога (или ставя тире)... Так, вместо совместного решения важнейших вопросов, которых накопилось немало, началось известное явление в российской политике — обоюдная фронда ветвей власти. Или ситуация "тяни-толкай", как замечают историки.

— Сразу после возникновения Государственной думы развернулась активная дискуссия: можно ли по-прежнему называть царскую власть самодержавной? — поясняет Сергей Беспалов.— И знаете, выкрутились — очень понятным для нас способом. Откопали в истории трактовку "самодержавия" как суверенности российской власти, а не ее абсолютизма. Поэтому решили: и с Думой мы можем оставаться "самодержавными".

Решение во многом оказалось пророческим: существование парламента не помешало государю в сложных ситуациях обходиться не только без публичной политики, но даже без обращения к традиционным институтам, вроде Госсовета. "Вневедомственные влияния", фаворитизм были бедой российского двора и в 1910-х годах. Уже после Февральской революции некогда проправительственные "Московские ведомости" напишут, что самодержавная Россия была "царством заднего крыльца" и "сплошного исключения из правил".

Впрочем, говорить об исключениях не вполне корректно — ведь и правила-то были не всегда.

— Ни первая, ни вторая Дума не успели выработать регламента свой работы,— замечает Игорь Лукоянов.— То есть внятной процедуры парламентских обсуждений на тот момент просто не существовало. Третья Дума — единственная в истории царской России, которая проработала весь свой срок,— написала Наказ, собственно регламент, для российского парламента. Но его не одобрил Сенат. Сами думцы решили жить по тому Наказу, но официальным документом, правилом ведения парламентских дискуссий в строгом смысле слова, он так и не стал.

Дефицит правил коммуникации, неумение общаться публично и сегодня влияют на нашу политику, вызывая эффект "публичной немоты" (см. материал "Сварливая немота"). Только начнем говорить об общем деле — а сразу переходим на личности. Поэтому личностям в российской политике всегда жилось тяжело.

— В России начала ХХ века найдется всего 15-20 депутатов, которые смогли избраться во все четыре думы,— рассказывает Игорь Лукоянов.— И что существенно, это были вовсе не пламенные публицисты и не опытные государевы мужи, а самые незаметные депутаты, как правило, из крестьян. Их не за что было "отсеивать", как, впрочем, и не за что особо хвалить. А ярким всегда доставалось. Половину депутатов первой Думы, например, просто лишили права избираться — за подписание Выборгского воззвания, призывавшего к мирному неповиновению властям в ответ на роспуск первого парламента...

Отважный выбор

Современная Госдума, внимательно оценивая жизнь своей предшественницы, считает, что опыт последней поучителен. Во всяком случае, на официальном сайте нашего парламента есть специальная историческая справка, в которой подчеркивается, что "до сих пор весьма актуальны по крайней мере два урока ее (Думы начала века.— "О") существования". Какие же это уроки? Урок первый: "Парламентаризм в России был "нежеланным ребенком" для правящих кругов. Его становление и развитие происходило в острой борьбе с авторитаризмом, самодержавием, самодурством чиновничества и исполнительной власти". Урок второй: "В ходе становления российского парламентаризма был накоплен ценный опыт работы и борьбы с авторитарными тенденциями в деятельности властей, который не по-хозяйски забывать и сегодня".

К сожалению, не ясно, кто автор этих пламенных строк на сайте Госдумы, но их содержание и сегодня звучит как-то уж очень... оппозиционно. А ведь оппозиционная Дума — один из ужасов российской системной политики, потому что с ней нужно как-то договариваться, ее нужно убеждать, а как — никто не знает. Да и она не идет на компромиссы, и снова остаются одни "авторитарные тенденции".

— Если уж говорить о каких-то уроках, то любопытно, что раз за разом при формировании парламента относительно демократическим путем мы получали оппозиционную Госдуму, а потом не знали, что с ней делать,— считает Сергей Беспалов.— Приходилось задним числом менять законодательство о выборах, как это сделали в 1907 году, или использовать административный ресурс, отсеивая кандидатов, создавать "партии власти", как это делают уже сегодня... В общем, без ручного управления на выборах мы заходили в тупик.

В 1906 году Дума, только собравшись на первое заседание, тут же потребовала амнистии участникам революционных событий (включая террористов), создания ответственного перед ней правительства, а также отчуждения помещичьих земель... В общем, посягнула на все святое, что оставалось у "традиционной власти". Госдума образца 1993 года, как мы помним, тоже была непреклонна и тоже требовала амнистии всем участникам августовского путча и октябрьских событий 1993 года... С таким багажом опыта окунаться в российскую демократию — это всякий раз стресс как для правящих кругов, так и для всех, кто привык жить стабильно. А избрать свободный парламент — едва ли не подвиг для россиян, на который еще нужно отважиться, хоть в 2016 году, хоть в каком-то из следующих...

К сожалению, не ясно, кто автор этих пламенных строк на сайте Госдумы, но их содержание и сегодня звучит как-то уж очень... оппозиционно. А ведь оппозиционная Дума — один из ужасов российской системной политики, потому что с ней нужно как-то договариваться, ее нужно убеждать, а как — никто не знает. Да и она не идет на компромиссы, и снова остаются одни "авторитарные тенденции".

— Если уж говорить о каких-то уроках, то любопытно, что раз за разом при формировании парламента относительно демократическим путем мы получали оппозиционную Госдуму, а потом не знали, что с ней делать,— считает Сергей Беспалов.— Приходилось задним числом менять законодательство о выборах, как это сделали в 1907 году, или использовать административный ресурс, отсеивая кандидатов, создавать "партии власти", как это делают уже сегодня... В общем, без ручного управления на выборах мы заходили в тупик.

В 1906 году Дума, только собравшись на первое заседание, тут же потребовала амнистии участникам революционных событий (включая террористов), создания ответственного перед ней правительства, а также отчуждения помещичьих земель... В общем, посягнула на все святое, что оставалось у "традиционной власти". Госдума образца 1993 года, как мы помним, тоже была непреклонна и тоже требовала амнистии всем участникам августовского путча и октябрьских событий 1993 года... С таким багажом опыта окунаться в российскую демократию — это всякий раз стресс как для правящих кругов, так и для всех, кто привык жить стабильно. А избрать свободный парламент — едва ли не подвиг для россиян, на который еще нужно отважиться, хоть в 2016 году, хоть в каком-то из следующих...

Каждый извлек свое

Прямая речь

Председатели парламента новой России находили в опыте русских Дум начала ХХ века важные уроки для себя и страны. Значение этих уроков, впрочем, менялось в зависимости от текущей конъюнктуры

Председатели парламента новой России находили в опыте русских Дум начала ХХ века важные уроки для себя и страны. Значение этих уроков, впрочем, менялось в зависимости от текущей конъюнктуры

Геннадий Селезнев, председатель Госдумы РФ в 1996-2003 годах

"В нашей стране колесо отечественной истории в XX веке совершило свой круг — в начале 1918 года большевики разогнали оппозиционное им Учредительное собрание, а осенью 1993 года президентская власть Ельцина разогнала оппозиционный ей Верховный Совет. И в том и в другом случае исполнительная и законодательная ветви власти оказались неспособными разрешить возникший между ними острейший конфликт мирными средствами и прибегли к силе оружия. Я полагаю, что все ответственные политические силы в нашем обществе извлекли для себя тяжелые, но необходимые уроки из этих трагических событий. (...) Превыше всего для всех нас должна стать общественно-политическая стабильность в обществе. Именно стабильность является важнейшим условием дальнейшего поступательного развития России, благополучия граждан и эффективности государственной власти".

2001 год

Борис Грызлов, председатель Госдумы РФ в 2003-2011 годах

"Именно самодержавное народовластие, или, если перевести это с русского языка на иностранный, суверенная демократия, есть самая исторически свойственная вещь для России. Поэтому Дума, собравшаяся в Таврическом дворце 105 лет назад, стала не чем-то "занесенным нам с Запада или Востока", а самой естественной продолжательницей старой русской традиции самоуправления. (...) Мы преодолели проблему, характерную и для первых Дум дореволюционного периода, и для первых созывов Государственной думы нашего времени, выстроив систему конструктивного взаимодействия между органами законодательной и исполнительной власти. И именно в этом залог повышения качества и законотворческой работы, и повседневной работы правительства".

2011 год

Сергей Нарышкин, председатель Госдумы РФ с 2011 года

"Любой эпатажный поступок депутата или скандальная законодательная инициатива (которая и законом-то никогда не станет) мгновенно транслируются на образ всей Думы. Отношусь к этому спокойно и специально ничего "переламывать" не собираюсь. В этом смысле мне как спикеру действительно многое дает изучение истории законодательной власти. Стараюсь вникать в хронику жизни самых первых российских Дум и наших предшественников. Параллелей здесь немало, даже спустя сто лет. В судьбах, мыслях, творческом и научном наследии дореволюционных парламентариев можно найти немало полезных и актуальных уроков. От умения налаживать диалог с идеологическими оппонентами до самого стиля поведения, приличествующего депутатскому статусу".

Источник: www.kommersant.ru

2015 год

"Российская газета", "РИА Новости"Источник: www.kommersant.ru

Судьба России в XXI веке

История создания сетевого журнала.

Какое государство сложится в России в 21 веке: анархия, монархия, деспотия, демократия, олигархия или, может быть, гуманизм?Блог придуман после выборов в декабре 2011 года, которые, по мнению проигравших партий, были сфальсифицированы.

Народ возмутился пренебрежением его мнением и вышел на площади в Москве и Петербурге. Авторы статей в этом блоге действительный государственный советник Леонид Романков, искуствовед Сергей Басов, политик Павел Цыпленков, петербургский адвокат Сергей Егоров, автор концепции сферной политики Лев Семашко, правозащитник Юрий Вдовин, писатель Александр Сазанов в декабре 2011 года критиковали фальсификацию выборов.

Петербургские политики и в настоящее время внимательно следят за судьбой России, помещают в этом сетевом журнале свои заметки, ссылки на интересные сообщения в Интернете, предложения, газетные вырезки, наблюдения, статьи.

На страницах этого сетевого журнала - публикации о культуре, истории, войне, экономике, финансах, политике:

- Павел Цыпленков. Юбилей выдающегося петербуржца.

- Юрий Вдовин. Одичание – очередной виток в истории России?.

- Леонид Романков. Передай свои знания и политический опыт молодежи.

- Сергей Егоров. Yes, yes, no, yes in St.-Petersburg. 1993..

- Сергей Басов. Гуманизм.

Новейшая история России в книге

«Колбасно-демократическая революция в России. 1989-1993»

The Fate of Russia in XXI Century

History of the online journal.

A group of deputies of Lensoviet 21 convocation (powers from 1990 to 1993) today closely follow the fate of Russia, put in this blog his observation, articles, Offers, press clippings, links to interesting posts on the Internet, Notes.Blog launched after the election in December 2011, which, according to observers were rigged.

The people protested so obvious fraud and went rallies. Deputies of in while made declarations.

What kind of state will become Russia in the 21st century: democracy, anarchy, despoteia, oligarchy, monarchy or, perhaps, humanism?

On the pages of this online journal - publication of the Culture, Finance, Politics, Economy, War, History:

- S.Basov. The humanism.

- P.Tsyplenkov. «Yes-yes-no-yes» 20 years later.

- L.Semashko. Vladimir Putin - a historical reformer of the 21st century.

- A.Sazanov. Deputies of the Leningrad City Council met Year of the Black Snake.

- Yu.Vdovin. The holiday in the opponent street.

- S.Egorov. Constitution for the Ivory Coast.